Beastie Boys 35曲 (You Tube)

Beastie Boys (ビースティ・ボーイズ)の概要

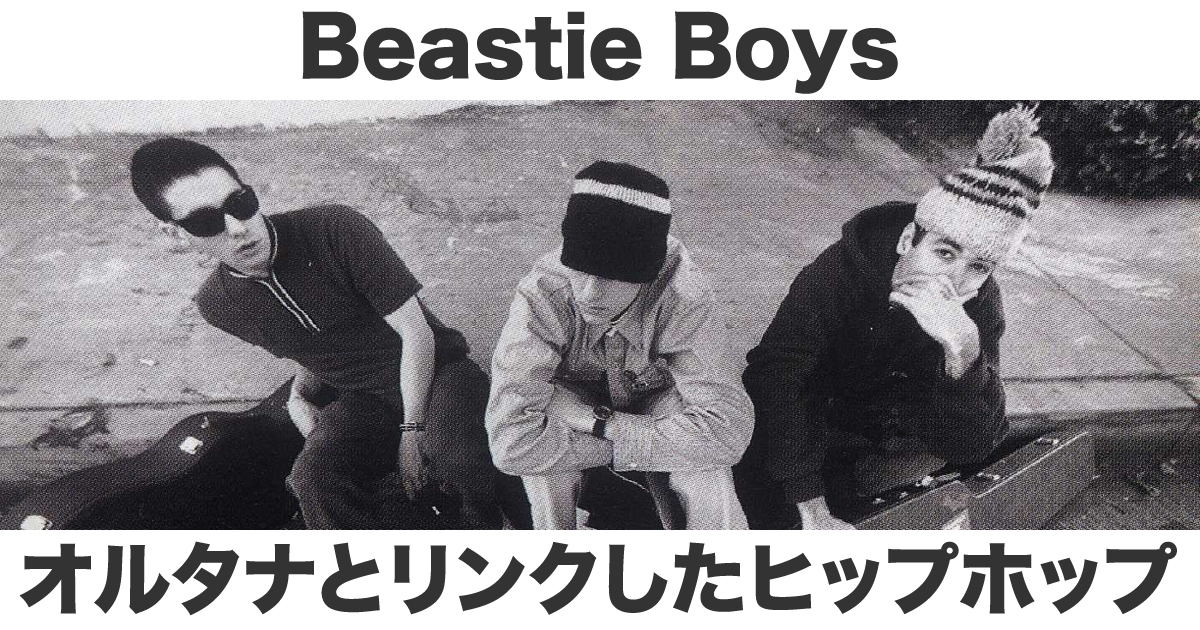

ラップやヒップホップの枠組みで語られることが多く、オルタナティヴ・ロックとしてこのサイトに掲載するか否か迷ったグループなのだが、扱うことにした。

白人でありながらもオールドスクール(黎明期のラップ)に感化され、ヒップホップグループとして活動することになり、パンク、ロック、ファンク、ジャズなどの要素も取り入れ、アルバムによってはサンプリングだけでなく生演奏を取り入れるなど革新的なことを成し遂げてきた。

本人たちはロックと呼ばれることに違和感があるようだが、ロックの観点からすると後にクロスオーバー、ミクスチャー、ラップメタルと呼ばれる音楽に多大な影響を与えたといえるだろう。

キャリアを重ねるにつれ政治的、社会派の面も見られたがRage Against The Machineのようにシリアスにはならず、適度なユーモアを織り交ぜてきたのもこのバンドの特徴だ。

Beastie Boysの前身バンドはBad BrainsやBlack Flagなどに憧れたハードコアバンドだったが、彼らの地元ニューヨークで勃発したオールドスクール(黎明期のラップ)を目撃した彼らは3人組のピップホップグループとして活動するようになった。

まあ、やっぱりパンク・ロックと同じエネルギーがあったんだよね。

いきなり出現して、スクラッチとかやらかして、しかもそれまでのものとは比べ物にならないほどラウドで、リズムの取り方もまったく常識破りで、ラップもそんじょそこいらでたむろしてる連中がやってるノリで生々しくてリアルでさ、あんなもの他にはなかったし、もうこんないいもんないし、これつきゃないぜっていうね。

しかも、当時はパンク・ロックも勢いがなくなってきてて、アメリカのハードコアも下火になりつつあって、シーンの活況から言っても、面白そうだったんだよね。

第一、ラディカルさにおいちゃどう考えてもバンク・ロック以上だったことは確かだよ。やっぱり、音楽としてはそれまであったものとはまったく違ってたからね。

突然、ドラム・マシーンと夕ーン・テーブルだけで音楽作ってんだもんさ。

それに対してバンク・ロックとハードコアは確かにラディカルではあったけど、結局は依然としてギター、べース、ドラムというものだったからね。

ヒップ・ホップには完全に新しいフォーマットがあったわけだよ。

マイクD ロッキングオン1996年4月号

1986年に、後にヒップホップを代表するレーベルの一つとなるデフ・ジャムから1stアルバムLicensed To Illをリリース。

ヒップホップ至上はじめて全米1位を獲得したアルバムとなり、現在までに1000万枚以上売り上げている。

客席は、RUN-DMCとフーディーニ目当てで来た南部の黒人一色のはずなのに、ビースティーズが登場してもみんなホットドッグを買いに席を立ったりしないんだよ。

みんなあの白人のガキどものプレイを一心に聴いてたんだ。

RUN-DMC / DMC ロッキングオン1999年10月号

その後はデフ・ジャムと決別してしまうがキャピタルレコードと契約を結び活動を続け、1989年に100曲以上からのサンプリングで構成された2ndアルバムPaul’s Boutique、逆にメンバーが楽器を演奏して制作された3rdアルバムCheck Your Head、生楽器路線を深化させ全米チャート1位を獲得した1994年の4thアルバムIll Communication、ロック色を抑え遊び心あふれるヒップホップに回帰した1998年のHello Nastyなど革新的なアルバムをリリースしていった。

ハードコアシーンの重鎮でメジャーレーベルを否定するインディ至上主義者で、それを長年に渡って実行してきたイアン・マッケイは「じゃ、今のメジャー・バンドでいいと思う人は全然いないんですか。」と問われた際にBeastie Boysを挙げたことがある。

ビースティ・ボーイズは凄いと思うよ。

メジャーに行っても、常に新しいことに挑戦し続ける勇気を持っている。

アルバムごとに成長して、変化している。

イアン・マッケイ クロスビート1997年1月号

1992年ごろからL7やRollins Band、The Jon Spencer Blues Explosionなどオルタナティヴ・ロック・バンドとツアーをする機会が増えていき、1994年にはロラパルーザに出演。

また、初期の頃はステージ上に檻に入れた女性やペニスの形をした巨大な風船を配置したりと、男尊女卑的な思想を持った単なる頭の悪いパーティー三昧なクソガキといったライヴパフォーマンスであったが、徐々に社会的な思想も持ち込むようになった。

俺たちが8歳か9歳のときに「ライセンスト・トゥ・イル」が出たんだけど、あの頃のビースティって、もの凄く馬鹿みたいなんだよね。

女の子たちを檻に入れて、自分たちはステージでビールを飲んでて・・・

でもビースティの凄いところは、後で「あれは間違っていた。俺たちはちゃんと学んだし、あれから成長したんだ。」って認めたところだよ。

At The Drive-In / ジム・ワード ロッキングオン2000年8月号から引用

1996年にはチベットの中国からの独立を支援するためにチベタン・フリーダム・コンサートを主催した。

Red Hot Chili Peppers、Smashing Pumpkins、Rage Against The Machine、Sonic Youth、Beck、Foo Fighters、Pavementなどオルタナ系のバンドも多く参加し、2003年まで続いた。

1992年にはグランドロイヤルという自身のレーベルを立ち上げ、ヒップ・ホップ系だけでなくAt The Drive-Inや日本のBuffalo Daughterなどのオルタナティヴ系のバンドの作品もリリースし、また雑誌を発刊したりファッションブランドを立ち上げたりとストリートとの結びつきを強めた。(資金繰りが悪化し2001年にグランドロイヤルは閉鎖)

2000年代に入っても活動を続けていたが、2009年にメンバーのMCA(アダム・ヤウク)が耳下腺癌だと診断され、2012年に他界。

残されたマイクDとアドロックにはBeastie Boysとして活動する意思はないようだ。

2020年にマイクDとアドロックも関わったバンドの歴史を振り返るドキュメンタリー映画が公開された。

関連リンク

Beastie Boys (ビースティ・ボーイズ)のアルバム紹介

おすすおすすめアルバム

最高傑作はIll Communication。

Check Your Headもクロスオーバーの観点からおすすめ。

サンプリングを多用したヒップホップなアルバムならPaul’s Boutique。